後継モデルについて

本機種は新しいモデルが発売されています。後継機種の実機レビューも合わせてご覧ください。

ThinkPad X1 Carbonのレビュー概要

14インチの最高コスパLTEパソコン

ThinkPad X1 CarbonはLenovoの中でもモバイル性と高性能を兼ね備えた素晴らしいPC。

14インチでありながら、1.13kgでLTEにも接続でき、なによりも優れたキータッチを発揮してくれるデバイスです。

外でも家でもキータイプが多い仕事をしているのであれば、その軽さとタイピングのしやすさを感じて欲しいと強く感じるパソコンです。

著者はモバイル用のメインPCとして2年使っています。

簡易スペック表

| CPU | Core i5-7200U Core i7-7600U |

| RAM | 8~16GB |

| ROM | 256GB~1TB (NVMe) |

| 画面 | 14.0インチ |

| GPU | HD グラフィックス 620 |

ThinkPad X1 Carbon実機レビュー目次

忙しい方はまず特徴をご覧ください。購入検討している人で安く買いたい人はキャンペーンを必ずお読みください。

※本機は購入してレビューしています。

※後継機種にあたる「ThinkPad X1 Carbon(2019)」のレビューを行っています。以下よりご参考ください。

-

-

ThinkPad X1 Carbon(2019)の実機レビュー

1.09kgしかない本体は、モバイル性に非常に優れたノートパソコンです。また、優れたキータッチ性を持つため、生産性の観点でも高い実力を持つPC。2019年6月発売モデル。

続きを見る

ThinkPad X1 Carbonの特徴

他のメーカーに比べると圧倒的に安い価格

最高スペックにカスタマイズの上、LTEモジュールまでセットしましたが税込で20万円を超えません。他のSIMフリーノートパソコンは、同じ構成にすると25万円~30万円、ないし30万円を超えてくるので、安いくらいだと思います。特に、lenovoには限定のEクーポンがあることも大きなポイントです。

国内の米沢で生産されているモデル

ThinkPad X1 Carbonは、米沢生産で国産のモデルになります。あまり知られていませんが、実は米沢のNECの工場の中で作られています。過去、米沢のふるさと納税でパソコンとして登場していた時期もあります。今は、残念ながらありません。

4G LTE搭載モデルが選べる

ThinkPad X1 CarbonはSIMフリーLTEに対応しています。場所を問わず、開けばそこからインターネット環境につながる。カフェや電車など、外で作業することが多いワーカーにとっては、最高の実用性を誇ります。

驚くほどの軽さ

名前にCarbonが付いているように、軽さを売りにしています。2017年モデルでは、メーカー公称値で1.13kgとなっています。13インチのMacBookProが1.3kgで差は約200gですが明らかな違いを感じるほど軽いです。

ThinkPad X1 Carbonのスペック

今回レビューしたThinkPad X1 Carbonのスペックは以下の通りです。

マシンスペック

| 発売年度 | 2017年2月 |

| サイズ | 323.5mm×217.1mm×15.98mm |

| CPU | Core i7-7600U |

| GPU | HD グラフィックス 620 |

| メモリ | 16GB |

| ディスプレイサイズ | 14 |

| ディスプレイ | 1920×1080 |

| 記録方式 | 256GB SSD (NVMe OPAL2.0対応) |

| 生体認証 | Windows Hello |

| フロントカメラ | 500万画素 (IRカメラ付き) |

| リヤカメラ | なし |

| SIMカードサイズ | micro SIM |

| LTEモジュール | 有り |

| 重量 | 1.13kg |

| 光学ドライブ | なし |

※詳細仕様書はこちら

対応バンドについて

今回はWi-Fi版ですが、SIMフリー版の対応バンドは以下の通りです。

| 4G | 1/3/8/18/19/21/28/41 |

| 3G | 1/6/8/9/19 |

| 2G | ー |

※Lenovoの対応バンド一覧はこちら

スペックの解説

ThinkPad X1 CarbonはモバイルノートPCとしては、最高スペックを選択することが可能です。これ以上のスペックを求めるのであれば、ThinkPad X1 Extremeが対象になります。特徴のところでも書きましたが、このモデルはLTEにも対応しています。

ThinkPad X1 Carbonの外観

※2年くらい使った状態で写真を撮影しなおしています。どれくらい傷がつくかも含めてみて頂ければ幸いです。

ThinkPad X1 Carbonの天板はピーチスキンになっています。かなり傷もついています。

背面は左側に通風孔が空いています。スピーカーは手前側にあります。

右側にはUSB端子とイヤホンジャック、そして通風孔があります。

右側にはUSB-Cケーブルが2本、USB-A、HDMIケーブル、ミニネットワークコネクタがあります。

横ベゼルは狭めです。13.3インチサイズに14インチが載っているので狭ベゼルになります。

下ベゼルは普通です。

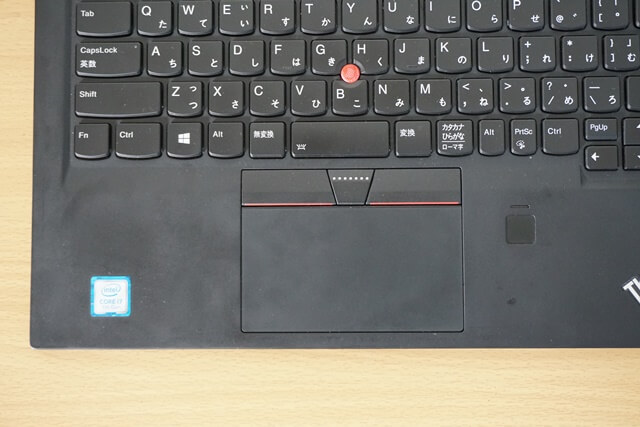

ThinkPadらしいキーボードです。X280やX390と違い、エンター付近のキーボードサイズも通常サイズで、打ちやすくなっています。

ThinkPadのキーボードは深さ、跳ね返りの観点から打ちやすくなっています。個人的には、東プレのリアルフォースにも劣らない打ち心地と感じています。

続いてタッチパッドです。サラサラとした触り心地でマルチタッチがやりやすいことが特徴です。また、独立した左右クリックも使いやすいです。

トラックポイントが中心にあります。右下には指紋認証があります。ThinkBook 13sのような電源一体型ではなく独立しています。

上部はフロントカメラとIRトラッキングカメラがあります。2017年では物理シャッターは搭載されていません。

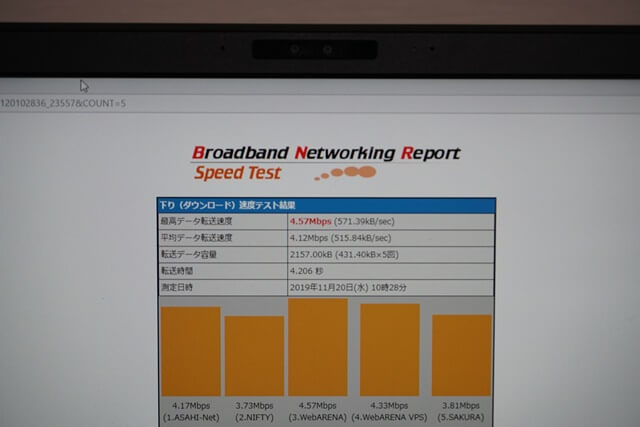

ThinkPad X1 Carbonの通信環境のテスト

マイネオでLTEで通信環境のテストをしました。86Mbpsで非常に快適な数値です。

あわせて、画像読み込みテストを行いました。読みづらいですが、4.57Mbpsの結果が得られました。

ThinkPad X1 Carbonのメリット・魅力

文字入力が快適

ThinkPadシリーズ全般に言えることですが、キーボードがとにかく快適です。他のノートパソコンと比べ物になりません。デスクトップでは東プレのReal Forceを使っていますが、それに勝るほど劣らないほどの快適さを感じています。

電車の中での作業が捗る

まず便利に感じる大きなポイントは、電車の中です。私は10数分しか電車に乗らない場合でも、パソコンを開いてメールチェックしたいときがあります。これまではWiMAXの電源を入れて(もしくはテザリングをONにして)、パソコンの電源を入れ、パソコンとインターネットが繋がってから、メールチェックする、という流れでした。

ThinkPad X1 Carbonを購入してから「電車に乗る⇒パソコンを開く」だけでメールチェックができるようになりました。

カフェでごそごそする必要がない

同じような利用シーンが、カフェです。カフェは場所にもよりますが、 机が小さいことが多いことってありませんか?机の上にパソコンを出して、ネットに接続するためにモバイルルーターを出して、としていると、思った以上にスペースがないことに気づきます。ThinkPad X1 Carbonの場合は違います。モバイルルーターなどの色々なものを出す必要がない分、スッキリと使えます。

持ち物が減る(モバイルルーターがいらない)

スマートフォンのテザリングを使ってネットに接続する人が増えたので、モバイルルーターの出番が少なくなっているかもしれません。しかし、外で仕事をする人にとっては、まだまだ利用する人が多いのではないかと思います。私はThinkPad X1 Carbonを持ったことで、モバイルルーターを持ち歩くことがなくなりました。そのため、持ち物が減りました。

モバイルルーター分(約150g)、荷物が減るだけでなく、モバイルルーターの充電が切れないか気にしなくてよくなったことも小さなストレスを無くしてくれています。

自動でLTEとWi-Fiを切り替え

ネットの接続時は「Wi-Fiを探す⇒記憶されたWi-Fiネットワークが見つからなければ、LTEに接続する」という流れになっています。最初の接続は待つ必要があるものの、Wi-Fiに優先的に接続される仕組みになっており、LTEを無駄に使うことはありません。

大容量メモリを選択できる

最大16GBのメモリを搭載できます。メインとして使う人にも容量アップの選択肢があるのは嬉しいです。

USB-CがThunderboltに対応

ThinkPad X1 CarbonにはUSB-C端子を搭載し、Thunderboltに対応しています。そのため、USB-PDにも対応し、付属の充電器もUSB-Cになっています。タイプCコネクタがなので、スマホの充電器と共有でき持ち物が減らせるメリットがあります。

ThinkPad X1 Carbonのデメリット・欠点

天板のピーチスキンが汚れやすい

ThinkPadのピーチスキンはザラザラになっています。そのため、指紋汚れが付いてしまうとピーチスキンに汚れが染みついてしまいます。ピーチスキンの掃除方法で紹介してる方法で簡単に落ちるので、この方法は知っておきましょう。

LTEの接続スピードがライバルに比べ遅い

ThinkPad X1 CarbonはLTEに接続するまで30秒ほどかかります。VAIO SX14でLTE利用した場合には、およそ10秒ほどでLTEに接続します。下位グレードになりますが、Yoga C630の場合はLTE常時接続になります。SSDで読み込み速度が速く立ち上がりも速いですが、LTE接続速度が遅い部分が気になります。

みんなの口コミ

ぜひ口コミをご投稿ください。

Submit your review | |

X1Carbon2018を使用していますが、とても快適です。キーボードの使い心地は秀逸です。ノートパソコンでこれほど使いやすく、持ち運びができれば問題ありません。LTEを搭載しているため、Wifiがなくても使えるのは本当に便利です。

ThinkPad X1 Carbonがおすすめな人

モバイル性を求める全ての人

ThinkPad X1 Carbonのモバイル性は最高です。軽いし、ディスプレイ大きいし、キーボード打ちやすいしで弱点がないモデル。同ランクにVAIO SX14がありますが、軽さでは劣るもののキーボードの打ち心地では勝ります。どちらを選ぶかというと最終的には私ならX1 Carbonを選ぶほど安心感の高いモデルです。

ノートでの作業が多い人

ThinkPad全般に言えることですが、とにかくキーボード入力が快適です。これ以上に快適なノートパソコンにまだ出会っていません。タッチパッドのセンシングも優れているため、マウスがなくてもこれ一台で賄うことができます。

ThinkPad X1 Carbonがおすすめではないタイプ

外でのプレゼン目的なら別のモデル検討も

ThinkPad X1 Carbon自体は良いモデルですがライバル機種に比べると、フルサイズLANやD-subがないことが弱点です。ライバルのVAIO SX14はこの問題を解消して、搭載しています。もし外でのモバイル性+プレゼンのやりやすさを求めるならば、ライバルモデルを選ぶべきでしょう。

4K対応モデルは2017にはない

2017に限った話ですが、4Kモデルはありません。後継機種にあるので、ThinkPad X1 Carbon(2019)をチェックしましょう。

ThinkPad X1 Carbonのキャンペーン・安く買うために

ThinkPad X1 Carbonを買う場合は、オンラインストアの限定Eクーポンを利用してください。さらにLenovoは「曜日」「時間」で値段がかなり違います。最も安く買う方法は以下でまとめています。

参考 Lenovo(レノボ)公式のネット限定Eクーポンとキャンペーンで最大限安く買う方法・コツ

ThinkPad X1 Carbonの実機レビューまとめ

悩んだら買うべきモバイルPC

結論

自身が使っていることもありますが、年何台もレビューしている私から見ても、ThinkPad X1 Carbonはとても優れたPCです。

ThinkPad製品はキーボードにより生産効率が上がります。

モバイルPCが重い、タイピングがしんどい、文書を打つ作業をしている、という悩みを抱えているならThinkPad X1 Carbonはそれらの問題をまとめて解消してくれるモデルです。